よく「人に期待しない方が人間関係はうまくいく」と言われますよね?

確かに、この言葉は大筋では正しく人に期待しない事には以下のようなメリットがあります。

ただ人に期待しない事によるデメリットも押さえ対策を講じる事で人間関係はよりうまくいきます。

今回は人の期待しないことによるメリットとデメリット、そして人に対する期待度を適切なレベルに調節するための方法についてみていきましょう。

ぜひ今回の記事の内容を参考に自身の他者への期待度を適切に調節してみて下さい。

目次

他人に期待しないことの3つのメリット

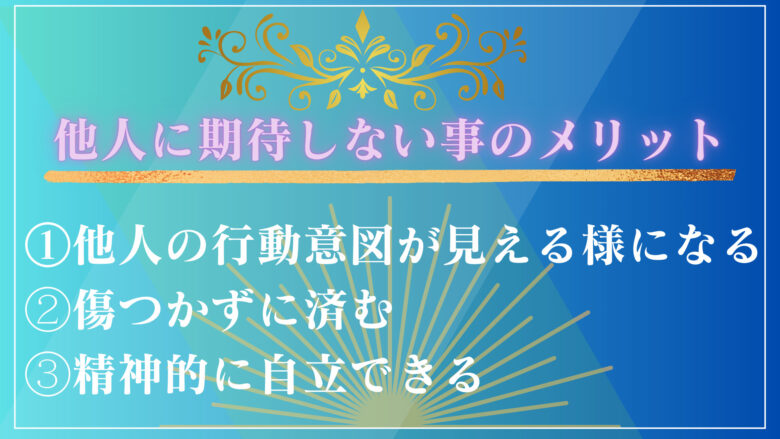

では、他人に期待しないことのメリットについて見ていきたいと思います。

人に期待しないことによるメリットは以下の通り。

- 他人に期待しない事によるメリット①:他人の行動意図が見えるようになる

- 他人に期待しない事によるメリット②:傷つかずに済む

- 他人に期待しない事によるメリット③:精神的に自立できる

以下順次捕捉です。

他人に期待しない事によるメリット①:他人の行動意図が見えるようになる

他人に対して変に期待すると、「きっと~してくれるはず」等と思って相手の行動の本当の意図を見落としてしまったりしがちです。

他人の行動の意図を的確につかもうと思ったら、自分の気持ちをセーブしてあくまでも「相手の立場に立って」ものを考えねばいけません。

「わたしだったら~」といった思考や「~してほしいなあ、してくれるといいなあ~」といった思考は、客観的な分析を阻害するノイズです。

他者の行動の意図を予測するには、あくまでも「相手の立場であればどう感じるか、どうするのが最善だと考えるのか」が重要と言えます。

それに徹しないと変なお節介や有難迷惑を働くだけになってしまうでしょう。

他人に期待しない事によるメリット②:傷つかずに済む

人に期待しない人は、「わたしが~してあげたんだから~してくれるはず!」等と相手に強く見返りを期待することはありません。

そのため、何か親切にしてあげて何もお返しがないとか教えた通りに部下が行動してくれないといった事態が起こっても「まあ、そんなこともあらあ」くらいで基本的に対して気にしないですみます。

人に対して期待しなければ、対人関係で感じるストレスもかなり少なくなりますね。

人に期待しない人の中には、冷静に他人の心理を分析して「~してくれなかった場合には~すれば問題は起きない」といったように自分の期待通りにならなかった場合の対策もセットで考えている人がいます。

人に期待しない人は、相手がそもそも思い通りに動くものではないことを知っているので、きちんと2手も3手も先も読んで行動できるのです。

他人に期待しない事によるメリット③:精神的に自立できる

心理学的な視点から見た場合、他人を説得するという事は非常に難しい事です。そのため、他人は基本的に自分の思い通りに等なりません。そのため現実的には、「自分自身が変わっていく」のが理にかなっています。

そう、「他人の考えを変えようとする努力よりも自分が変わる努力の方が費用対効果が高い」という事です。

このような思考になると、他人をあまり当てにしないようになるので自分自身で責任感を持って事に当たれるようになってきます。他人に期待しない事で精神的自立が促進されるといえるでしょう。

他人に期待しないことの4つのデメリット

次に、人に期待しないことによるデメリットについて見ていきたいと思います。

人に期待しない事によるデメリットは以下の通り。

- 他人に期待しない事によるデメリット①:つめたいと思われてしまう

- 他人に期待しない事によるデメリット②:信頼されない場合がある

- 他人に期待しない事によるデメリット③:人を教育するのが下手になる可能性がある

- 他人に期待しない事によるデメリット④:孤独感を持ちやすい

以下順次捕捉です。

他人に期待しない事によるデメリット①:つめたいと思われてしまう

人に期待しない人は、他人の目に「冷たい人」や「人情味のない人」と映ることがあります。

人に期待しない人の中には、そもそも他人など当てにしていないため必要以上の会話等はせず事務処理的に用件だけを伝えるような人がいるものです。

こうした対応を続けていると、そのあまりに人間味のない対応のせいで人心が離れていくでしょう。

また、もし口では信用している風な事をいっていても、あまりに人に期待していないとその心理が期せずして行動や言動として表現されてしまう事もあると思います。

例えば、自分の期待が裏切られたときにあまりにも機械的かつスムーズに対応してくるのも人によっては、冷たい印象を与えるものです。難しいですよねえ、、、。

他人に期待しない事によるデメリット②:信頼されない場合がある

人を期待しない人は、先ほど言ったように冷たい印象や人情味にかけた印象を持たれることもあるので結果として信頼されない場合もあります。

やはり、人はある程度期待をかけてくれる人に対して信頼感を持つものです。

これはいわゆる返報性の法則によるものと言えましょう。人に期待しないのもいいですが、「相手に期待していないと思われないようにふるまう」のも大事です。

他人に期待しない事によるデメリット③:人をうまく教育できない可能性がある

人に期待しない人は、部下を教育する事が上手くできない可能性があるんです。よく教育心理学分野で言われる心理効果に「教育者の期待により学習者の学習効果が向上するピグマリオン効果(教師期待効果)」というものがあります。

効率的に教育を行おうと思ったら、教育する側は「学習者に対して期待をかけている事を示す必要がある」のです。

よって人に期待しない事が常の上司は、どんなにその当人が素晴らしい能力やスキルを有していたとしても部下をきちんと教育できない可能性があるといえます。

むしろ、上司から部下への期待値が下がることで部下の学習効率が低下する可能すらありますね(ゴーレム効果)。

もし上司のような教育や管理を担う立場にあるのなら、学習者である部下に対して「きちんと期待を示す事が必要になる」と言えるでしょう。

他人に期待しない事によるデメリット④:孤独感を持ちやすい

人に期待しない事で精神的に自立できることは確かですが、度が過ぎて「他人なんて誰も当てにしない」などと思い出すと孤独感にさいなむ事にもなりかねません。

人に期待しない気持ちが強くなりすぎると、誰も使用できないのでだれにも頼れなくなり「全部自分で何とかするしかないんだ」と思って全てを自分一人で背負い込んだあげくつぶれてしまいかねませんね。

精神的独立は重要ですが、同時にあまり他人と自分の存在を切り離しすぎないもの大事です。

人はどんなに自立しても依存しあって存在しているのも確かなので、ある程度は他人を期待してもいいのですね。何でもかんでも自分だけで背負い込むような事はやめましょう。

人に期待しなさすぎる、または期待しすぎる人の心理の根幹にあるものは「愛着の形成」

人に対する期待度の多い少ないに関しては、いろんな角度からの説明が可能ですが、今回は一番多くの人にとってなじみ深いであろう愛着の観点から説明をこころみたいと思います。

人に対する期待は、幼少期に形成された愛着のタイプによって左右されると考えられるでしょう。愛着のタイプにはおよそ以下の3つに分類できます。

- 安定型(人との距離感の取り方が適切)

- 不安型(他者に依存しやすい)

- 回避型(人と親しくなるのを恐れる)

愛着のタイプとその形成の詳細についてはこちらを参照。

以下の3つを参考にするなら、「人に期待しなさすぎる人は回避傾向が強く逆に人に期待しすぎる人は不安傾向が強い」といえるかと思います。

愛着形成の基本は確かに幼少期になされるので、後天的にこれを適正な安定型へともっていくのは中々に至難の業です。

しかし、時間をかけて信頼できる人との関わり合いを通じ自分の認知を修正する癖をつけていけば決して不可能ではないと思います。なので、あきらめることはありません。

他人に対する期待度を適正化する5つの対策

他人に期待しすぎるのも期待しなさすぎるのも精神的にはよくありません。そこで、最後に人に対する期待を適正にしていくための考え方等について少し提示してみたいと思います。

他人に対する期待を適正にしていくための方法は以下。

- ストレスケアの徹底

- セルフコンパッションの向上

- メタ認知の強化

- 過去の傷をいやしていく

- 自己肯定感を高める努力をする

以下順次捕捉です。

・ストレスケアの徹底

ストレスがたまりすぎると、認知能力が低下したり衝動的になる、つまり「感情のコントロールが効かなくなる」んです。

そのため、いくら頭で「他人に期待しすぎてはイケないよね」なんて思っていてもいざ期待を裏切られたら失望したり憤慨したりといった事態になりかねません。

そのため、常にストレスが少ない状態を作るように努める必要がありますね。ストレス管理は人生の基礎です。

特に、睡眠不足は周囲の人への不信感や敵意といった感情を増幅させやすいと言われていますので要注意ですよ。

・セルフコンパッションや自己肯定感の向上

人に対して期待しすぎる人は、他人に対して依存しすぎている可能性があります。これは愛着のタイプでいうと不安型の人に当てはまる傾向です。

人に対して依存的になるのは、「自分自身を受け入れられていない、自分に自信がない」といった事が原因と考えていいでしょう。

そのため、人に対して依存的になりすぎる人は、自己肯定感を高めたり自分自身にもっと優しくしていく事が必要かと思います。

例えば、「小さな成功体験を積み重ねていく」とか「過去の自分と同じような苦労をしている人を見つけたら自分はどう接してあげられるか考える」等といったアプローチがありますね。

自分に優しくする方法や自己肯定感を高める方法については以下参照。

・メタ認知の強化

「自分が認知していることを認知する事」を「メタ認知」と言います。メタ認知が鍛えられていると、自分の感情や他人の立場というものを客観的に第三者的視点からみられるようになるんです。

人に対して期待しすぎる人にとっては、このメタ認知を鍛える事が非常に大切になります。

メタ認知を鍛える事で他人の立場に立ちやすくなりますし、自分の気持ちに振り回されて衝動的になる事態を避けられます。

メタ認知を鍛えるためには、瞑想がおすすめなので毎日5分からでも瞑想を始めるのがいいです。

・過去の傷をいやしていく

愛着は、主に幼少期の両親等養育者との関わり合いの中で形成されるされています。

そのため、幼少期の家庭環境が複雑だと理想的な愛着のタイプである安定型ではなく回避型や不安型になってしまうことがあり得るんですね。

不安型であれば相手に期待しすぎるようになるでしょうし、回避型であれば相手に期待しなさすぎるようになるでしょう。

相手に対する期待の程度を適正にするためには、一番他者との距離感が取れる安定型へと近づけていく事が必要になります。

そして、安定型に近づけていくために過去の傷をいやすアプローチが必要になる事が必要となる事もありますね。心理学的にはトラウマの治療という事になります。

具体的なアプローチの仕方の一例については以前の恋愛依存症の記事を見てほしいですが、トラウマ治療はそれを専門とするカウンセラーに頼むのがベストです。なお、わたしはトラウマ治療の専門家ではありません。

他人に期待しすぎない事がいい人間関係の第一歩!期待はほどほどに!

人に期待しすぎるのも期待しなさすぎても人間関係を損なう可能性があるので、人に対する期待は適度に持つ必要があります。

最近では、承認欲求にしても人に期待する事もよくない事だとされがちですが、人間であれば自然な事なので否定する必要のないものです。

問題は「適切なレベルであってその存在そのものではない」という事に気をつけたいものですね。